- ホーム

- 整形外科

こんな症状でお悩みの方

首の痛み

首の痛み

首に症状を呈する代表的な疾患や原因

頚椎症性神経根症

- 症状

- 首や肩甲骨周囲の痛み、肩こり、長引く寝違え、痛みで上を向くのが困難、腕や手指にかけての痛みやしびれ。

- 原因・病態

- 頚椎(7つの骨からなる)にある椎間板(骨と骨の間でクッションの役割を担っている)の変性。経年や老化で頭部を支える働きをしていた椎間板が徐々につぶれてくるなど変性が進行します。これに伴い骨の変形が生じて神経根に触れると神経根性の症状が出てきます。

筋緊張や不良姿勢が原因となる場合もあります。

頚椎椎間板ヘルニア

- 症状

- 首や肩甲骨周囲の痛み、肩こり、腕や手指のしびれや痛み、脱力、手指の細かい動きがしづらい。

- 原因・病態

- 頚椎(7つの骨からなる)にある椎間板(骨と骨の間でクッションの役割を担っている)は周囲を線維輪という線維性組織で包まれています。その線維輪に何らかの要因で亀裂が入ると、奥にある髄核と呼ばれるゼリー状の組織が外へ飛び出してしまい神経や脊髄を圧迫することで症状が出てきます。

頚椎後縦靭帯骨化症

- 症状

- 首や肩甲骨周囲の痛み、肩こり、手脚のしびれや感覚障害、手指の細かい動きがしづらい、歩行障害など。

- 原因・病態

- 原因は不明。頸椎を構成する椎骨後縁にある後縦靭帯が骨化して脊髄を圧迫することで症状が出てきます。

肩の痛み

肩の痛み

肩に症状を呈する代表的な疾患や原因

肩関節周囲炎(五十肩)

- 症状

- 肩の痛みで、ひどくなると関節の動きが悪くなります。50歳代に多いことから五十肩とも呼ばれます。1.炎症期 2.拘縮期 3.回復期の3つの時期を経て、自然と治ることもありますが、適切な治療を行わないと肩関節が動きにくくなり日常生活が不便になってしまいます。また腱板損傷・腱板断裂といった肩関節周囲筋の障害を伴う場合は上肢の挙上が困難になります。

- 原因・病態

- 原因は明確にはわかっていませんが、肩関節組織の加齢による変性や肩関節の過剰な使用や繰り返しによる炎症、また運動不足や不良姿勢により骨盤・胸郭の動きが低下している状態のまま腕を使用することで、肩関節に負荷がかかり発症することが主な原因と考えられています。

腱板損傷・断裂

- 症状

- 腕を挙げた時、降ろすときの肩の痛みや引っかかり感、肩を上げるときにゴリゴリという音がする、夜間に同じ姿勢を続けていると痛む、肩を下にして眠れない・逆に上にすると痛む等の症状が出ます。

筋力低下の程度はさまざまで腕を伸ばした状態では挙上が不可能なものから、頭の上まで容易に挙上できるものまであります。後ろのものがとれない、目線より上のものを取りづらい、などの症状を自覚することがあります。 - 原因・病態

- 肩腱板とはインナーマッスルである4つの筋から構成される板状の腱です。これらが協調して上腕骨を肩甲骨の関節窩に引き付けることで、肩関節の支点を保ち、安定させて動かす役割を担っています。これが断裂すると腕を動かすのに肩関節の支点が保てず、痛みや引っかかりなどの症状が出ます。

加齢による腱板の変性、繰り返す機械的刺激、外傷などで断裂することが考えられています。

石灰沈着性腱板炎

- 症状

- 外傷などの誘因なく、急性に発症し、強い自発痛、運動痛、夜間に肩の激痛が生じます。急性期には肩を自分で動かすことはほとんど不可能になります。

閉経後の女性に多くみられます。また、肩をよく使う職業やスポーツをしている人もリスクが高いです。 - 原因・病態

- 体内に吸収されたカルシウムが尿などで排出しきれず、年齢とともに体の中に蓄積してしまい、肩の腱板内にカルシウムが沈着して、 肩峰下滑液包 に炎症を起こすと考えられています。

腕の痛みやしびれ

腕の痛みやしびれ

腕が疼くように痛い、しびれているような違和感があるなどの症状は、日常生活の中で不快であり気になってしまいます。

当院ではそのような症状や訴えに対して、理学療法士によるリハビリテーションと、普段の生活や薬の服用に関する的確なアドバイスで、腕や手の症状改善に繋げます。

腕や手に痛みやしびれが現れる代表的な疾患や原因

頚椎症性神経根症

- 症状

- 首や肩甲骨周囲の痛み、肩こり、長引く寝違え、痛みで上を向くのが困難、腕や手指にかけての痛みやしびれ。

- 原因・病態

- 頚椎(7つの骨からなる)にある椎間板(骨と骨の間でクッションの役割を担っている)の変性。経年や老化で頭部を支える働きをしていた椎間板が徐々につぶれてくるなど変性が進行します。これに伴い骨の変形が生じて神経根に触れると神経根性の症状が出てきます。筋緊張や不良姿勢が原因となる場合もあります。

頚椎椎間板ヘルニア

- 症状

- 首や肩甲骨周囲の痛み、肩こり、腕や手指のしびれや痛み、脱力、手指の細かい動きがしづらい。

- 原因・病態

- 頚椎(7つの骨からなる)にある椎間板(骨と骨の間でクッションの役割を担っている)は周囲を線維輪という線維性組織で包まれています。その線維輪に何らかの要因で亀裂が入ると、奥にある髄核と呼ばれるゼリー状の組織が外へ飛び出してしまい神経や脊髄を圧迫することで症状が出てきます。

手首や手指の痛みやしびれ

手首や手指の痛みやしびれ

指は日常生活上で頻繁に使う部位であり、指が痛くて力が入らない、指が動きにくいなどの症状があると、日常生活に支障をきたすことが考えられます。

当院では、理学療法士によるリハビリテーションと、普段の生活や薬の服用に関する的確なアドバイスで、手首や指の症状改善に繋げます。

手首や手指に痛みやしびれが現れる代表的な疾患や原因

手根管症候群

- 症状

- 示指・中指を中心にしびれ、ピリピリした痛み。しびれは環指・母指に及ぶこともあります。症状は明け方に強くなり、手を振ったり、指の曲げ伸ばしをしたりすることで楽になります。手指のこわばり感や腫れた感じがすることもあります。

ひどくなると母指の付け根(母指球)がやせて、ボタンかけなどの細かい作業がしづらくなり、細かいものがつまめなくなります。 - 原因・病態

- 正中神経が手首にある手根管というトンネルで圧迫されることが原因です。手根管は手根骨と

横手根靭帯

で囲まれた伸び縮みできないトンネルで、その中を正中神経と指を動かす腱が走行しています。

妊娠・出産期・更年期の女性に多く発症します。その他、手の使いすぎの腱鞘炎や外傷によるむくみなども誘因となります。

手首(手関節)をたたくとしびれ、痛みが指先にひびきます(ティネルサイン)。手首を曲げると症状が悪化します(ファレンテスト)。

ドケルバン病

- 症状

- 腱鞘炎の一種であり、手首の母指側に腫れと痛みが生じます。母指につく腱のうちの2本(短母指伸筋、長母指外転筋)が、手首の母指側にある腱鞘の部分で炎症を起こして腱がスムーズに動きづらくなります。

- 原因・病態

- 妊娠時・産後や更年期の女性に多くみられるほか、スポーツや母指をよく使う仕事の人にも多いのが特徴です。使いすぎによる、手首の母指側での腱鞘炎です。

へバーデン結節

- 症状

- 人差し指から小指にかけて、第1関節が赤く腫れたり、曲がったり、痛みを伴うこともあります。母指にみられることもあります。第1関節の動きが悪くなり、痛みのため、つまみ動作や強く握る動作が困難になります。水ぶくれのような透き通ったでっぱりができることもあります。

- 原因・病態

- 原因は不明です。一般に40歳代以降の女性によくみられます。手をよく使う人になりやすい傾向があります。関節リウマチとは異なります。

ばね指

- 症状

- 手のひら側の指の付け根に痛みや腫れ、熱感が生じます。朝方に症状が強く、日中は症状が軽減することも少なくありません。指の曲げ伸ばしの際に引っかかる感じや、曲がった指をまっすぐにしようとするとばねのように跳ねる現象(ばね現象)が起こります。

- 原因・病態

- 更年期の女性に多く、妊娠・出産期の女性にも多く生じます。女性ホルモンの低下による腱鞘の浮腫が原因と考えられています。手の使いすぎやスポーツや指をよく使う仕事の人に多いのも特徴です。糖尿病、リウマチ、透析患者にもよく発生します。母指、中指に多く、環指、小指、示指にもよくみられます。

指の使いすぎによる負荷のため、動かすたびに摩擦による炎症が進み、腱鞘が肥厚したり、腱が肥大したり、通過障害を起こすために一層症状が悪化します。

マレット指( 槌指 )

- 症状

- 第1関節が曲がったままで痛みや腫れがあり、自分で指を伸ばすことができなくなります。

しかし手伝うと指を伸ばすことができます。 - 原因・病態

- 突き指の一種でボールなどが指先に当ったときなどに起こります。

2つのタイプがあります。- 腱性マレット指(伸筋腱(指を伸ばすスジ)が切れた状態)

- 骨性マレット指(伸筋腱がついている骨の一部が折れた状態)

橈骨遠位端骨折 (コレス骨折・スミス骨折)

- 症状

- 手首には強い痛みがあり、腫れを生じます。転倒により手のひらをついて受傷した場合など転位(ずれ)がある場合には食器のフォークを伏せて置いたような変形も伴います。指に力が入らず、十分に握ることができません。骨折や腫れにより神経が圧迫され手指のしびれが生じることがあります。

- 原因・病態

- 手のひらをついて転んだり、自転車やバイクに乗っていて転んだりしたときに、前腕の2本の骨のうちの

橈骨

が手首のところ(遠位端)で折れる骨折です。

骨粗鬆症など骨が脆くなっている高齢者や閉経後の女性に好発します。若年者でも高所から転落して手をついたときや、交通事故などで強い外力が加わると起きます。子供では橈骨の手首側の成長軟骨板のところで骨折が起きます。

橈骨の手のひら側を走行している正中神経が、折れた骨や腫れで圧迫されることにより、手指のしびれを生じます。

肘の痛み

肘の痛み

肘の痛みで物が持てない、仕事などで肘を使う動作やスポーツをすると痛むなど、肘の痛みにより日常生活で支障が出ている方も多いと思います。

当院では、理学療法士によるリハビリテーションと、普段の生活や薬の服用に関する的確なアドバイスで、肘の症状改善に繋げます。

肘に痛みが現れる代表的な疾患や原因

変形性肘関節症

- 症状

- 肘を動かすと痛みが強くなり、安静にすると痛みが和らぎます。肘の動きが制限され口に手が届かないなど日常生活に支障が出てきます。ひどくなると肘の内側を走行する尺骨神経が圧迫されて手指の動きや感覚にも影響が出てくることもあります。

- 原因・病態

- 肘関節の酷使(スポーツ、重労働)や肘関節内骨折などの外傷や関節炎などが原因であると考えられています。関節軟骨が摩耗して骨の変形により関節の動きを制限します。

上腕骨外側上顆炎

- 症状

- 物をつかんで持ち上げるような動作やタオルを絞る動作をすると、肘の外側から前腕にかけて痛みが出現します。多くの場合、安静時の痛みはありません。

中年以降のテニス愛好家によくみられることからテニス肘ともよばれます。 - 原因・病態

- 原因や病態については十分わかっていませんが、主に前腕にある手関節伸筋( 短橈側手根伸筋 )の起始部が肘外側部で微細な損傷が生じて発症すると考えらえています。

肘内障

- 症状

- 肘関節に痛みが出ます。受傷した肘をやや曲げて、腕を下げたままの状態から動かしにくくなります。

※同じような症状では他に肘関節周囲の骨折、肘関節の脱臼、上腕・前腕骨の骨折等も疑われます。 - 原因・病態

- 就学前(2~4歳位)の子供に多く見られます。

肘関節外側の骨(橈骨頭)が肘の靱帯(輪状靱帯)から亜脱臼する(はずれかかる)ことによって起こります。

転倒しかけた子を支えようと急に手を引っ張ったり、子供の手を無理に引っ張ったりして発症することが多いですが、受傷機転がはっきりしなかったり転倒など他の受傷機転で発症することも稀ではありません。

腰や背中の痛み

腰や背中の痛み

腰や背中の慢性的な痛みで仕事や家事、学業等の日常動作への支障や、朝起きるときの痛みなど、腰痛で悩まれている方も多いと思います。

当院では、理学療法士によるリハビリテーションを中心に、普段の生活や薬の服用に関する的確なアドバイスで、腰の症状改善に繋げます。

腰や背中に痛みが現れる代表的な疾患や原因

腰部脊柱管狭窄症

- 症状

- 下肢の痛みやしびれ感、脱力感があらわれます。立つ、歩くことによって太ももや膝から下にしびれや痛み・つっぱり感が出てきて、徐々に強くなり歩きづらくなります。少し前かがみになったり腰掛けたりすると症状が軽減され、再び歩けるようになります。

この歩行と休息を繰り返す状態を 間欠跛行 と呼び、腰部脊柱管狭窄症の特徴です。

症状が継続すると下肢の運動機能低下につながり、ロコモティブシンドロームになることがあります。 - 原因・病態

- 脊骨には脊髄の神経が通るトンネル(脊柱管)があり、神経は骨・椎間板・椎間関節・靭帯に囲まれて走行しています。加齢・労働等によって、椎間板が変性したり靭帯が厚くなったりして脊柱管が狭くなり、神経が圧迫され血流が低下して発症します。

背筋を伸ばして立つと、神経がより圧迫されるために痛みやしびれを感じます。座ったり前かがみになったりすると、背骨の中を通る神経への圧迫が少なくなるため、症状が楽になります。

腰椎椎間板ヘルニア

- 症状

- 腰や 臀部 (お尻)の痛み、下肢のしびれや放散痛があります。足に力が入りにくくなる麻痺の症状(いわゆる坐骨神経痛)が出ることもあります。重い物を持つと痛みが強くなることがあります。

- 原因・病態

- 椎間板は、背骨を構成している椎体と椎体の間にあってクッションの役割を担っています。椎間板が加齢や繰り返される外力により変性したり、悪い姿勢での動作であったりが原因となって、椎間板の中の髄核が脊柱管の中に出てきて神経を圧迫することで、痛みやしびれといった症状が出ます。

腰椎変性すべり症

- 症状

- 腰痛、 臀部 (お尻)や下肢の痛み、しびれがあります。立ったり歩いたりしていると、臀部や太ももが痛くなってきて歩けなくなります。少し休めば楽になりまた歩けます。腰痛を感じない患者さんもいます。

- 原因・病態

- 加齢などにより、関節・靱帯がゆるみ、腰の骨(腰椎)が正常な位置からずれる(すべる)ことによって、脊柱管の中を通る神経が圧迫されて起こります。

中高年の女性に多いことから、出産や女性ホルモンが関わっているとの報告もありますが、正確な原因はまだわかっていません。

腰椎分離症

- 症状

- 腰痛の場合と

臀部

や大腿の痛みの場合とがあります。

痛みは腰椎を後ろに反らせたときに強くなります。 - 原因・病態

- 多くは体が柔らかい中学生頃にスポーツによって、繰り返し腰椎を反らしたり、回したりすることで関節突起間部が疲労骨折して起こります。

多くは10歳代で起こりますが、それが原因となってその後徐々に分離すべり症に進行していく場合があります。

脊椎圧迫骨折(骨粗しょう症による)

- 症状

- 主に腰や背中に痛みを生じます。痛みは軽度のこともあります。尻もちなど明らかな外力が加わったものでは、通常骨折部位周辺の痛みが出ます。骨折の癒合後も背骨の変形が残った場合、背骨の支持性の低下に伴って筋疲労を生じ慢性の腰背部痛となります。

腰や背中が曲がり、身長が低下します。背骨の変形が強くなると、前屈みの姿勢が内臓を圧迫して、消化不良や便秘・逆流性食道炎などの消化器症状、息苦しさなどの心臓や肺の症状の原因となります。 - 原因・病態

- 骨粗しょう症により、骨折しやすくなる病気が原因です。尻もちや重いものを持った際の発症が典型的ですが、重度の骨粗しょう症の場合、日常の生活の中でいつの間にか骨折を生じることもあります。

一般に、骨折してつぶれた椎体は、数か月の経過のうちに 圧潰 変形(つぶれたままの形)を残したまま癒合して治癒します。

しかし中には椎体の圧潰がどんどん進行し、骨折部が癒合しないまま、高度の腰曲がりと長引く痛みを残す場合があります。稀ではありますが、徐々に両脚がしびれて動かしにくくなるような神経の麻痺症状が、骨折後しばらくしてから現れる場合もあり、注意が必要です。

股関節やお尻の痛み

股関節やお尻の痛み

股関節やお尻に痛みが現れる代表的な疾患や原因

変形性股関節症

- 症状

- 股関節の痛みと機能障害があります。初期は立ち上がりや歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。進行すると痛みが強くなり、持続痛や夜間痛に悩まされます。

足の爪切りがやりにくい、靴下が履きにくいなどの制限が出てきて、長い時間立ったり歩いたりするのが辛くなります。 - 原因・病態

- 女性に多く、加齢などが原因で股関節の関節軟骨がすり減るなどの変性により、痛みや可動域の制限を引き起こします。関節軟骨の変性には、過体重や激しいスポーツ、遺伝が原因となることもあります。

発育性股関節形成不全といった子供の時の病気や発育障害の後遺症が主で起こることもあります。

大腿骨頭壊死症

- 症状

- 自覚症状としては比較的急に生じる股関節の痛みが特徴的です。体重をかける際に強まることが多く、歩行や立ち上がる時に痛みを感じます。

初期症状は腰痛、 臀部 痛、膝痛などのことが多いです。 - 原因・病態

- 軟骨で被われた大腿骨頭は関節内に深く納まっているため、血管が少なく血流障害により骨壊死が引き起こされます。骨壊死に陥った部分が潰れて大腿骨頭に圧潰が生じたときに症状が出現します。骨壊死の範囲が小さい場合は、痛みを感じないこともあります。

ステロイド薬の使用やアルコールの多飲が壊死の発生に関与しているものもありますが、全く原因がわからないものもあります。

膝の痛み

膝の痛み

膝関節に痛みが現れる代表的な疾患や原因

変形性膝関節症

- 症状

- 動きはじめや立ち上がり、階段の上り下りで膝が痛むようになります。

しゃがみ込みや正座が出来なくなったり、反対に膝を伸ばせなくなったりします。

関節内に水がたまったり、膝の変形によりO脚になったりします。 - 原因・病態

- 変形性膝関節症は、関節の表面を覆っている軟骨(クッションの役割)がすり減り、関節炎や変形を生じることで発症します。原因は1つではなく、加齢(老化)によるものや、肥満(体重増加)、素因(遺伝子)が要因になることがあります。

膝前十字靭帯損傷

- 症状

- 前十字靭帯は、大腿骨と脛骨(下腿の骨)を膝関節の中で結ぶ強固な靭帯です。主に脛骨の前方移動を抑制し、膝関節の安定を保つ重要な役割をはたしています。

受傷した瞬間は、断裂音やポップ音が聞こえることが多く「切れた」「外れた」を自覚します。受傷直後から動けない、立ち上がれない、膝が曲がらないなどの強い症状が現れるのが一般的です。急性期をすぎると、膝の曲げ伸ばしや荷重歩行はできるようになりますが、膝の不安定感や半月板損傷の合併により痛みや引っかかり感を自覚します。 - 原因・病態

- 前十字靭帯損傷は膝外傷の中でも頻度が高く、その主な原因はスポーツや交通事故です。特にジャンプの着地や急な方向転換、急停止などの動作時に発生することが多く、競技としてはバスケットボールやサッカー、スキーなどで起こりやすいです。またコンタクトスポーツでの激しい接触やタックルを受けるなどの強い外力により切れてしまうケースもあります。

膝半月板損傷

- 症状

- 半月板は膝関節の内側・外側にある三日月型をした軟骨様の組織で、荷重の分散、関節の安定化、クッション材としての役割をはたしています。

半月板の損傷に伴い、歩行時に痛みを感じる、膝の曲げ伸ばしの際にひっかかりを起こす場合があります。半月板が挟まりこんで膝が屈伸できなくなる「ロッキング症状」を起こすと、痛みで歩けなくなるなど生活に支障がでます。 - 原因・病態

- スポーツや仕事において、ジャンプからの着地や方向転換など体重が加わった状態で膝を強くひねる動作により受傷します。前十字靭帯など他の靭帯損傷に合併して損傷することもあります。

高齢者では、加齢により傷つきやすくなっている半月に軽微な外力が加わって損傷します。

原因が様々であるため、損傷の形も、縦断裂・横断裂・水平断裂・変性断裂など様々です。

腸脛靭帯炎 (ランナー膝)

- 症状

- 階段昇降やランニングの際に、膝の外側(大腿骨の外側と膝の外側部)に痛みを感じます。同部位を押すと痛みが誘発されます。ランニングでは特に後半や、下り坂で痛みが強くなることがあります。

初期には、運動後や長時間歩いた後に鈍い痛みや違和感がでることが多いです。進行すると、歩行時や日常生活でも痛みが続くようになります。ランニングの休止により治まりますが、休まずに無理して継続していると、痛みのため膝の屈伸ができなくなることがあります。 - 原因・病態

- ランニングやサイクリングの様に膝の屈伸を繰り返す運動により、この部位に過度の摩擦が生じ、炎症をもたらします。特に長距離ランナーに多く、代表的なランニング障害の一つといえます。

内反膝(いわゆるO脚)などのアライメント不良が発症の一要因となります。使いすぎやクッション性の悪いシューズでのランニング、ランニングフォーム不良、柔軟性低下なども要因になります。

オスグッド病

- 症状

- 小学高学年から中学の発育期にある子供の、お皿(

膝蓋骨

)の下の骨(

脛骨粗面

)が徐々に出てきて、痛みを生じてくるものをいいます。時に赤く腫れたり、熱をもったりします。

スポーツ等で、ジャンプやボールを蹴る動作を繰り返すことで生じてきます。休んでいると痛みがなくなりますが、スポーツを始めると痛みが再発します。

急激に身長が増加する成長期に特徴的な疾患です。診断は上記症状とレントゲン検査により判ります。 - 原因・病態

- 大腿の前の筋肉(大腿四頭筋)が、お皿(膝蓋骨)を介してつながる下腿骨の付着部(脛骨粗面)をけん引するために、脛骨粗面の成長線に過剰な負荷がかかり成長軟骨部が剥離することで生じます。ジャンプやキック動作などの膝を伸ばす力が繰り返し加わることで起こります。

下肢の痛みやしびれ

下肢の痛みやしびれ

慢性的な下肢(お尻から大腿・下腿)の痛みやしびれにより、日常生活や作業などの動作に支障があり悩まれている方も多いと思います。

当院では、理学療法士によるリハビリテーションと、普段の生活や薬の服用に関する的確なアドバイスで、下肢の症状改善を図ります。

下肢の痛みやしびれが現れる代表的な疾患や原因

腰部脊柱管狭窄症

- 症状

- 下肢の痛みやしびれ感、脱力感があらわれます。立つ、歩くことによって太ももや膝から下にしびれや痛み・つっぱり感が出てきて、徐々に強くなり歩きづらくなります。少し前かがみになったり腰掛けたりすると症状が軽減され、再び歩けるようになります。

この歩行と休息を繰り返す状態を 間欠跛行 と呼び、腰部脊柱管狭窄症の特徴です。

症状が継続すると下肢の運動機能低下につながりロコモティブシンドロームになることがあります。 - 原因・病態

- 脊骨には脊髄の神経が通るトンネル(脊柱管)があり、神経は骨・椎間板・椎間関節・靭帯に囲まれて走行しています。加齢・労働等によって、椎間板が変性したり靭帯が厚くなったりして脊柱管が狭くなり、神経が圧迫され血流が低下して発症します。

背筋を伸ばして立つと、神経がより圧迫されるために痛みやしびれを感じます。座ったり前かがみになったりすると、背骨の中を通る神経への圧迫が少なくなるため、症状が楽になります。

腰椎椎間板ヘルニア

- 症状

- 腰や 臀部 (お尻)の痛み、下肢のしびれや放散痛があります。足に力が入りにくくなる麻痺の症状(いわゆる坐骨神経痛)が出ることもあります。重い物を持つと痛みが強くなることがあります。

- 原因・病態

- 椎間板は、背骨を構成している椎体と椎体の間にあってクッションの役割を担っています。椎間板が加齢や繰り返される外力により変性し、悪い姿勢での動作が原因となって、椎間板の中の髄核が脊柱管の中に出てきて神経を圧迫することで、痛みやしびれといった症状が出ます。

腰椎変性すべり症

- 症状

- 腰痛、 臀部 (お尻)や下肢の痛み、しびれがあります。立ったり、歩いたりすると臀部や太ももが痛くなってきて歩けなくなります。少し休めば楽になりまた歩けます。腰痛を感じない患者さんもいます。

- 原因・病態

- 加齢などにより、関節・靱帯がゆるみ、腰の骨(腰椎)が正常な位置からずれる(すべる)ことによって、脊柱管の中を通る神経が圧迫されて起こります。

中高年の女性に多いことから、出産や女性ホルモンが関わっているとの報告もありますが、正確な原因はまだわかっていません。

シンスプリント

- 症状

- 初期はダッシュやジャンプなどの運動後に下腿内側の下1/3やや後方にズキズキとした鈍い痛みが生じます。進行すると運動時にも痛みが出てきて、さらに悪化すると安静時にも痛みが出現します。

多くの場合は患部を指で押すと痛みが強くなり、腫れや熱感を伴います。 - 原因・病態

- 主にスポーツによるオーバーユーズ(使いすぎ)によって、下腿内側の下1/3やや後方に炎症が起きることによります。激しい運動をしている人がなりやすく、中・長距離の陸上選手や急なダッシュや急なブレーキを繰り返すスポーツ(テニス、サッカー、バスケ)などで起こしやすいです。クッション性の悪いシューズ、硬い路面での練習、ウォームアップ不足、極度の扁平足も要因となります。

シンスプリントは自然に改善する人もいますが、一部の人ではなかなか治りにくい難治性シンスプリントとなることがあります。

足首や足の痛み

足首や足の痛み

足は、全体重を支える部位であり、また日常的によく使う部位のため、足首をひねってしまった、変形した足が痛いなどの症状で悩まれている方も多いと思います。

当院では、理学療法士によるリハビリテーションと、普段の生活や薬の服用に関する的確なアドバイスで、下肢の症状改善を図ります。

足首や足の痛みが現れる代表的な疾患や原因

足関節捻挫(足関節外側靭帯損傷)

- 症状

- 足首の捻挫は、多くの場合足首を内側にひねっておこりますので(うち返し捻挫)、足首の外側の靭帯が傷みます。外くるぶしの前側や下側に痛みや腫れが起こります。痛みで体重がかけられなかったり、腫れが強かったり、皮下出血がみられたりなどの症状がある場合は重症の可能性があり注意が必要です。(時に足関節骨折であることがあります)

- 原因・病態

- バスケットボールやバレーボールなどのスポーツ中に、ジャンプの着地で誤って人の足の上にのってしまったり、サッカーなどでグラウンドのくぼみや芝生に足をとられたりして、足首を捻ることで起こります。スポーツだけでなく仕事や日常生活でも、くぼみや段差で足をとられたりして起こります。

足底腱膜炎

- 症状

- 長時間の立ち仕事や歩行により、

踵

の内側前方に痛みが出ます。階段を昇る際や、つま先立ちなどで痛みが増します。朝起きて最初の1歩を踏み出す時に痛みを感じます。我慢して歩くうちに痛みが徐々に和らぐことがあります。夕方になって歩く量が増えてくると、再び痛みが強くなってきます。

同様の症状がスポーツ活動の際にもみられます。ランニングの開始時に痛みを感じ、運動を続けるうちに徐々に和らぎ、長距離を走ると再び痛みが強くなります。 - 原因・病態

- 足底腱膜は足底にあって足の縦アーチを保持しており、その骨の付着部位には、強い牽引力(引っ張る力)とともに着地時の荷重による衝撃(圧迫力)の両方が加わることで、過大な負荷が集中します。そのため長時間の立ち仕事や歩行、靴の不適合、スポーツ(ランニングやジャンプなど)による使いすぎが主な原因と考えられます。中年期の女性であれば、筋力低下や体重増加も負荷を大きくします。

縦アーチを崩す、伸ばすような負荷が繰り返しかかることにより、足底腱膜の付着部にストレスが集中して微小外傷(小さな傷)や変性が起きることで痛みが生じる、腱・靱帯付着部症(エンテソパチー)のひとつです。

初期には足底腱膜と 踵 の骨との付着部に微小外傷があらわれます。進行にともなって、石灰化・骨化といった変化が見られるようになり、レントゲンで骨棘(骨のトゲ)がみられることもあります。

外反母趾

- 症状

- 足の親指(母趾)の先が人差し指(第2趾)の方に曲がって変形(外反)し、指の付け根内側が突出し、その部分が靴の中で圧迫され痛みを生じます。足の裏にタコ( 胼胝 )ができて痛みを伴ったり、外反した母趾がとなりの指を押したり重なったりすることで、第2趾や第3趾に変形や痛みを生じることもあります。

- 原因・病態

- 一番の原因は先の細い靴やハイヒールなど

踵

の高い靴を長時間履くことにより、母指の付け根に強い圧力がかかることによって起こります。

生まれつきの足の形(第2趾よりも第1趾が長い方が外反母趾になりやすいです)や加齢(肥満や筋力低下により足のアーチがくずれます)なども関係しています。

扁平足

- 症状

- 足にある縦と横のアーチが崩れて低下した状態を扁平足といいます。

幼児の頃から足裏が平べったく、大人になってもそのまま残っているタイプの偏平足では、痛みはあまりありません。これに対して中年以降に発症する偏平足では、内側のくるぶしの下が腫れ、痛みが生じます。 - 原因・病態

- 中学生や高校生になり、体重増加に加えてスポーツ活動が活発になってくると起こります。まれに足の骨の一部が先天的に癒合している変形が原因となっていることがあります。

成人期の偏平足は女性に多くみられます。

変形性足関節症

- 症状

- 歩行時の足関節の痛みが主な症状で、足関節の腫れを伴います。進行すると歩行などの動作が不自由になり、日常生活に支障をきたします。

- 原因・病態

- 加齢や外傷(骨折など)などで足首の軟骨がすり減っていき、変形や炎症を起こします。

遺伝的な要因や、筋力低下、不適正な靴選びや履き方の間違いなども原因のひとつとされています。

骨折

骨折

骨とその周囲は神経と血管が豊富ですので、骨折するとその部位や周囲に痛み、腫脹、内出血、圧痛(押すと痛い)、荷重時痛(体重をかけると痛い)などの症状が出現します。

骨折は「骨が折れる」と書きますが、「骨にひびが入った」・「骨の一部が欠けてしまった」・「骨の一部が凹んでしまった」というケースも骨折に含まれます。

これらの骨折に該当するかどうかは、レントゲン検査で診断します。打撲や脱臼なのか、骨折なのかを確認するためには、レントゲン検査が必要不可欠です。さらにレントゲンだけで確認できない場合は、MRI検査により正確な診断が可能です。

代表的な骨折の種類は、4つに分けられます。

- 外傷性骨折

- 多くの方がイメージされるようなスポーツ、転倒、衝突、交通事故などで骨に大きな衝撃がかかったことによる骨折を指します。さらに、骨の連続性が完全になくなってしまった完全骨折と一部連続性が保たれている不全骨折に区分されます。いずれにしても、骨折した時に強い痛みや腫れが見られます。

- 疲労骨折

- これはスポーツ選手の方によく見られる症状で、体の同じ部分に繰り返し力がかかり続けていることにより、ある日それに耐えられなくなって骨折してしまうものです。通常骨折のような強い痛みではなく、じわじわとした鈍い痛みが感じられるのが特徴で時間が経過してからわかる事が多いです。

- 脆弱性骨折

- 高齢の方や骨粗鬆症の方などによく起こりうる骨折で、骨の強度が低下していて骨が脆くなっているため、少しの衝撃でも骨折してしまうことがあります。骨折している自覚がないケースもあります。

- 病的骨折

- がんや腫瘍など、他の病気にかかることによって骨が弱くなってしまいます。すると、普通の健康状態の時には骨折しない程度の弱い力でも、骨折します。骨折そのものの治療だけでなく、根本的な病気の治療を行なうことが必要です。

骨折の代表的な治療方法は、保存療法・手術療法です。

保存療法ではギプスなどの器具による患部の外固定を行います。骨を正常な位置に安定させて骨を融合させます。外固定での治癒が難しい場合は、手術による内固定を行えるよう提携医療機関を紹介いたします。

固定期間中には他の部位の機能低下を防ぐためのリハビリ、骨癒合の状況に合わせた機能改善のためのリハビリも必要となります。

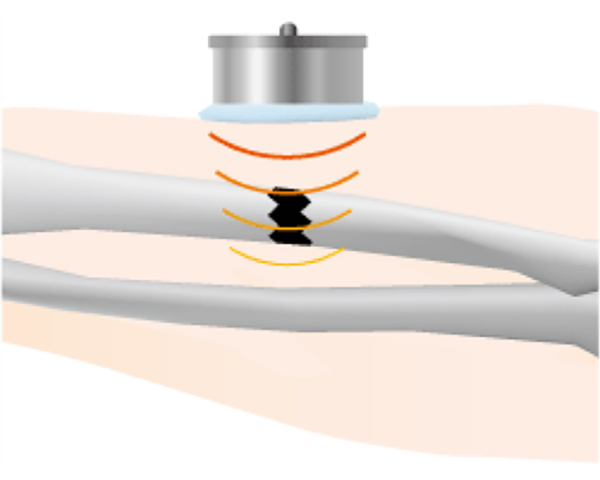

当院では超音波骨折治療器を導入しており、患者さんの状態によって適応を見極め、通常より早期の骨癒合が期待できる環境を整えています。

超音波骨折治療器:UST-770

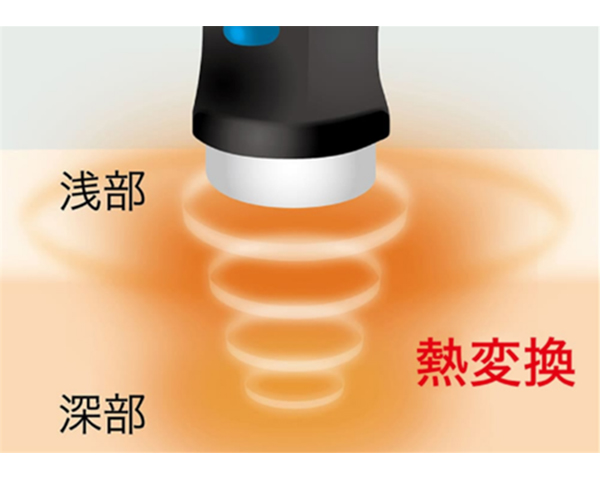

超音波骨折治療は「LIPUS:低出力超音波パルス治療」と言い、従来の骨折に対する治療では、骨折箇所の整復、ギブスなどによる固定を行なった後に、骨が繋がるまでは自然治癒に任せるのが通常でしたが、骨折部分に、微弱な超音波を照射することで、骨の形成が促進され通常の骨癒合にかかる期間に比べ約40%短縮されることが近年の研究でわかっており、難治性骨折などにも効率的な治療が行えます。また、骨組織だけではなく軟部組織(靭帯・筋肉・腱など)の修復過程にも効果があることが報告されており、モードを切り替えることで表層~深部の軟部組織への温熱治療も行えます。

LIPUS(Low Intensity Pulsed Ultra Sound)/低出力パルス超音波

LIPUSによる音圧効果で骨の形成を促進し治療期間を約40%短縮

骨に器械的な刺激を与えると、その刺激に応じて骨が形成、修復されることが確認されています。

超音波骨折治療法は、プローブを患部に固定した状態で出力の弱い超音波を断続的に発振することで、骨折部位に音圧刺激を与え、骨の癒合を促進します。

様々な患部に対して、適切で快適な治療を提供<ULTRASOUND/超音波>

深部の患部も直接温める立体加温

超音波が生体組織に照射される際に生じる熱で、温熱作用を発生させ、超音波が到達している範囲を立体的に温めることができます。

ホットパックや遠赤外線など体表面を温める伝導加温では、体表面でエネルギーが消費されてしまい、体の深部まで温めることはできません。

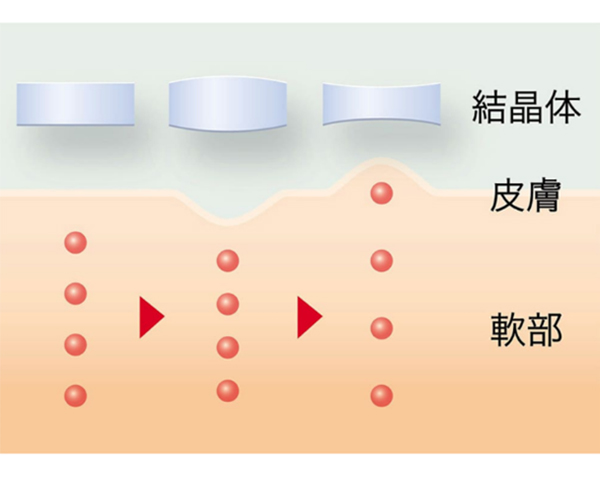

1秒間に数百万回のミクロマッサージ効果

1つのプローブで1MHz・3MHzに対応。プローブの中の結晶体を伸縮させることで「逆圧電効果」による音波を発生。1秒間に100万回(1MHz)/300万回(3MHz)の高速度ミクロマッサージにより、深部に直接刺激を与えることができます。

骨粗しょう症

骨粗しょう症

骨粗しょう症は、骨の量(カルシウム量)が減り、骨密度が低下して骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。骨は男女とも20歳くらいが最も丈夫で、その後は45歳位までそのままを維持、その後年齢と共に弱くなっていくといわれています。

骨粗しょう症による骨折は、健康寿命(健康上の問題がない状態で日常生活を送ることができる期間)を縮めている一つの原因です。

骨粗しょう症は自覚しづらい病気です。当院では一定条件に該当する患者さんには、骨密度測定を推奨しております。

- 症状

- 骨粗しょう症は、骨の中のカルシウム量が減り、骨密度が低下して骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。骨粗しょう症の一番の問題は、骨折しやすくなることです。

背中・腰の骨が体の重みなどによってつぶれる「圧迫骨折」、転倒により脚のつけ根が折れる「大腿骨近位部骨折」が起こりやすくなります。

骨折すると、歩くことができない期間により「寝たきり」になる可能性が高まります。寝たきりになり、今まで自分でできていたことが困難になると「うつ病」や「認知症」を患うリスクが高まります。

結果的に介護が必要になるなど、ご本人はもちろんご家族にとっても大きな負担となってしまいます。 - 原因・病態

- 加齢、閉経、カルシウム不足、運動不足などが骨粗しょう症になりやすい要因です。

女性ホルモンには骨密度の低下を防ぐ働きがあるため、女性ホルモンの分泌が低下する閉経後の女性は骨が弱くなりやすいとされています。

スポーツ障害

スポーツ障害

スポーツに関係して発生する運動器のトラブルは、大きく「スポーツ外傷」と「スポーツ障害」に分けることができます。

「スポーツ外傷」は明らかな受傷起点のある「けが」であり、スポーツ活動やエクササイズ中に突然生じ、接触や非接触の事故、過度に力のかかる動きなどによって引き起こされることが多いです。

具体的には、骨折、脱臼、捻挫、打撲、筋損傷・筋断裂、靱帯損傷、切創などが挙げられます。

「スポーツ障害」は、継続的なスポーツ活動やレクレーション活動によって時間をかけて徐々に発症するものを指します。特定の動きの繰り返しや頻回のストレス、使いすぎ(オーバーユーズ)、不適切なトレーニング方法などが原因となります。繰り返して小さな力(ストレス)が筋肉、骨、靭帯、関節軟骨などに加わることで起こり、一定の部位で慢性的な疼痛や動かしにくさが持続している事が多いです。

具体的には、テニス肘、野球肘、腱鞘炎、腸脛靭帯炎(ランナーズニー)、シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)、アキレス腱炎、足底筋膜炎などが挙げられます。

インソール

インソール

当院では、医師の指示やご希望に応じて、神戸装具製作所のオーダーメイドインソール【mysole®】が作成可能です。

mysole®とは整形外科医監修の元、インターフェースの専門家である義肢装具士、身体運動の専門家である理学療法士、両者の知見を合わせて開発された新しい概念の医療用インソールです。従来のように足の形状から『固定』を目的に作成するのではなく『動くこと』を目的に、動作改善を確認しながら作成します。

mysole®の特徴

- ①「mysole®パッド」で、疼痛の原因となるアライメントをコントロールし、優しく「ソフト矯正」

- mysole®マイスターが動作分析・評価を実施し、症状と動作の関連性を考慮し問題点を見つけます。症状に応じてmysole®パッドを貼り付け、問題となる動作を改善に導きます。

- ② 患者さまに応じてさまざまなカスタマイズが可能

- 衝撃の吸収と反発の連続運動である「歩行」をアシストするように開発されています。搭載されるラバーについても症状や目的に応じてさまざまなカスタムが可能です。

- ③ 患者さまへの「症状の説明」を行います。

- 処方する際に患者さまの身体評価を患者さま自身にフィードバックし、動作指導、靴の選択方法およびセルフケアの方法について説明いたします。

また、動作改善を確認しながら作成できるので患者さま自身が変化を実感できます。

当院にはmysole®協会公認のmysole®マイスターの理学療法士が在籍しています。インソール作成をご希望の方は来院時、またはTEL:073-435-5552にお問い合わせのうえお気軽にご相談ください。

適応疾患について

慢性・退行性疾患への対応や、リハビリテーションの効果維持、スポーツ、予防・未病レベルの症状などへの幅広い対応が可能です。

運動器疾患

- 足部障害(扁平足、外反母趾、足底腱膜炎、開張足、有痛性外脛骨、シンスプリント、外側靱帯損傷、反復性捻挫、モートン病、胼胝 etc)

- 膝関節(変形性関節症、各靱帯損傷、半月板損傷、膝蓋骨障害、膝内障)

- 股関節(変形性関節症、坐骨神経障害、仙腸関節障害)

- 腰部(姿勢不良による腰部疾患、中枢神経疾患)

- 予防医療、球技、陸上競技などスポーツのパフォーマンス向上。 足の冷えやむくみ対策、子供たちに正しい歩行を。

作製時に持参・必要なもの

- インソールを入れる靴

- 中敷きが取り外せる靴・靴紐のあるスニーカーやランニングシューズ、ウォーキングシューズが理想的(ヒールのある靴やローファーはご遠慮ください)

料金

| 採型 | インソール | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 3割負担 | 1,200円 | 11,289円(立替金 37,630円) | 実質負担金 12,489円 |

| 2割負担 | 800円 | 7,526円(立替金37,630円) | 実質負担金 8,326円 |

| 1割負担 | 400円 | 3,763円(立替金37,630円) | 実質負担金 4,163円 |

※別途診察、レントゲン等の検査、リハビリテーションの費用がかかります。

※インソール(足底装具)は保険適応装具になります。

※上記立替金を神戸装具製作所へお支払いください。ご加入の各種健康保険等へ申請していただきますと、自己負担分を差し引いた金額が後日、還付されます。

※インソールの支払いは、振り込みのみとなります。

交通事故のけが

交通事故のけが

「交通事故に遭った」「当初は痛くなかったが、だんだん痛むようになってきた」という方は、当院にお越しください。原因や治療法を医師による診察において判断し、けがからの回復に取り組み、健康な生活のお手伝いをいたします。必要に応じて理学療法士によるリハビリテーションや日常生活に関する的確なアドバイスで、症状改善を図ります。

交通事故に遭ってしまい、当院へ受診される場合

- 保険会社に連絡

- 当院へ受診される前に、保険会社へ当院受診の旨をお伝えください。

(名称) 寺下整形外科・内科

(電話番号)073-435-5552

上記を併せてお伝えいただき、保険会社の担当者様に当院への連絡をお願いしてください。 - 当院へ受診

- 事故直後は症状がなくても、後から症状が出てくる場合があります。出来るだけ速やかに受診をするようにしてください。

※受診の際、保険会社から医療機関への連絡が未だの場合、いったん自費(110%)でお支払いいただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。また、いったん自費でお支払い頂いた分につきましては、領収書と明細書をお渡し致しますので、ご自身で保険会社への請求をお願いいたします。